Sie haben Fragen, ein Anliegen oder möchten als Kund:in Ihre Daten selbst verwalten? Dann sind Sie hier richtig. Wir sind für Sie da – online und persönlich.

Im Service-Bereich finden nicht nur Kund:innen alles, was sie brauchen. Auch haben Interessierte hier die Möglichkeit, sich über unsere Tarife zu informieren, das Kundenmagazin und unseren Blog zu lesen sowie unser Öko-Branchenbuch kennenzulernen.

Schnellzugriff

Fragen klären

Sie haben Fragen zu unseren Tarifen?

Sie haben Fragen zu ihrem bestehenden Vertrag?

Jeweils erreichbar von Montag bis Freitag von 8:00 bis 19:00 Uhr (zum Ortstarif)

Selbstverwaltung

Mein Green Planet Energy

Verwalten Sie Ihre Daten sicher und zentral direkt in unserem Portal für Kund:innen und Genossenschaftsmitglieder.

Servicethemen

und Interessierte

Anbieterwechsel Neukund:innen

Jetzt Teil der Energiewende werden und zur sauberen Ökoenergie von Green Planet Energy wechseln.

Selbstverwaltung für Kund:innen

Hier finden Sie als Bestandskund:in alle Möglichkeiten zur Selbstverwaltung Ihrer Daten.

Downloads

Hier finden Sie aktuelle Infobroschüren und Zertifizierungsnachweise, unsere AGB und Logo-Nutzungsrichtlinien.

Infotainment

Unterhaltung und

praktische Infos

GPE-Blog

Hier finden Sie News zur Energiepolitik, der Ökostrombranche, zu unserem sowie ausgewählten weiteren Unternehmen.

Newsletter

Aus erster Hand über die aktuellen Entwicklungen der Energiewelt informiert – Registrieren Sie sich für unseren Newsletter!

Kundenmagazin

Hier finden Sie unser Kundenmagazin "energy." mit spannenden Reportagen, Hintergrundinformationen und Service-Themen.

Branchenbuch

Entdecken Sie Ihre grüne Nachbarschaft: Deutschlandweit beziehen bereits viele Unternehmen und Institutionen unsere Ökoenergie.

Energie effizient nutzen

Wir unterstützen Sie dabei, Energie einzusparen. Denn die sauberste und günstigste Energie ist die, die wir nicht verbrauchen.

Stromzähler richtig ablesen

Wir unterstützen Sie dabei, Ihren Stromzähler richtig abzulesen und die Daten korrekt zu übermitteln.

Häufige Fragen

Sie Fragen

wir antworten

Alle, die über einen eigenen Zähler verfügen – egal ob Mieter:in, Eigenheimbesitzer:in, Geschäfts- oder Industriekund:in in ganz Deutschland. Sie müssen Ihre:n Vermieter:in auch nicht um Erlaubnis fragen, wenn Sie den Strom- oder Gasversorger wechseln möchten.

Nein, in der Regel nicht. Sobald Sie sich bei uns angemeldet haben, kündigen wir für Sie Ihren bisherigen Versorgungsvertrag. Eine Ausnahme besteht, wenn Sie in eine neue Wohnung gezogen sind und mit dem Zähler in der neuen Wohnung zu Green Planet Energy wechseln. In diesem Fall können wir die Kündigung Ihres alten Versorgungsvertrages in der bisherigen Wohnung nicht übernehmen.

Ein Hinweis noch: Green Planet Energy kann immer nur zu der mit dem bisherigen Anbieter vereinbarten, ordentlichen Kündigungsfrist kündigen. Wir können keine Sonderkündigung bei Preis- und/oder AGB-Änderungen aussprechen.

Wenn Sie gerade in eine neue Wohnung oder in andere Geschäftsräume umziehen, können Sie in der Regel von Anfang an unser Kunde werden, auch wenn Sie sich erst rückwirkend bis maximal sechs Wochen nach dem Einzug für uns entscheiden. Ansonsten dauert es - abhängig vom örtlichen Netzbetreiber und der vertraglich vereinbarten Kündigungsfrist mit dem bisherigen Versorger - rund zwei Wochen nach Vertragseingang, bis Sie unseren Ökostrom oder proWindgas erhalten. Wir informieren Sie selbstverständlich rechtzeitig über den Belieferungsbeginn.

Nein. Wir nutzen die vorhandenen Zähler und Leitungen. Diese sind und bleiben Eigentum des örtlichen Netzbetreibers, an den Green Planet Energy ein Nutzungsentgelt zahlt.

Die Rechnung erhalten Sie in Zukunft von uns - wie gewohnt einmal im Jahr. Die Abschlagszahlungen werden jeweils monatlich fällig. Geschäftskund:innen erhalten auf Wunsch gern eine Zwischenabrechnung für die Buchhaltung oder eine Rechnung zum Jahresende. Dazu benötigen wir lediglich den Zählerstand zum Abrechnungsdatum.

Auch für Privatkund:innen bieten wir auf Wunsch eine kostenpflichtige Zwischenabrechnung an, die online über das Zählerstanderfassungsformular beauftragt werden kann.

Einen verbilligten Nachtstromtarif gibt es bei uns leider nicht. Unser sauberer Strom hat immer den gleichen Preis. Sollten Sie jedoch über zwei getrennte Zähler verfügen, können Sie eventuell tagsüber Strom von Green Planet Energy beziehen und nachts von Ihrem örtlichen Versorger.

Ablesung und Wartung des Zählers übernimmt weiterhin der lokale Messstellenbetreiber. Wir zahlen ihm dafür eine Gebühr. In Einzelfällen kann es vorkommen, dass wir Kund:innen direkt um die Ablesung bitten.

Hierfür ist nach wie vor Ihr örtlicher Netzbetreiber zuständig, mit dem Green Planet Energy einen Vertrag über Netznutzung und Service abgeschlossen hat.

Kein Problem - Strom und Gas ziehen mit um. Wir erledigen alle Formalitäten. Dafür benötigen wir so früh wie möglich folgende Daten:

- Einzugsdatum, neue Zählernummer und Zählerstand

- Auszugsdatum, alte Zählernummer und Zählerstand

Sie ziehen um? Hier geht es zu unserem Umzugservice.

Selbstverständlich, denn bei uns gibt es keine Mindestvertragslaufzeit. Privatkund:innenen und auch Geschäftskund:innen ohne Leistungsmessung können den Versorgungsvertrag jederzeit mit einer Frist von vier Wochen kündigen.

Wir benötigen Ihre Kündigung in Schriftform. Falls Sie umziehen, nehmen Sie uns einfach mit – hierzu das Umzugsformular ausfüllen oder unseren Kund:innenservice kontaktieren.

Bank für Sozialwirtschaft

BLZ: 251 205 10

Konto: 8 457 501

IBAN: DE95 3702 0500 0008 4575 01

BIC: BFSWDE33XXX

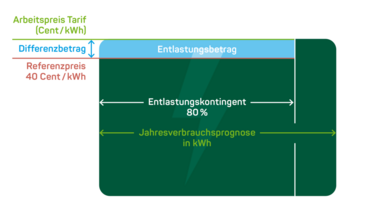

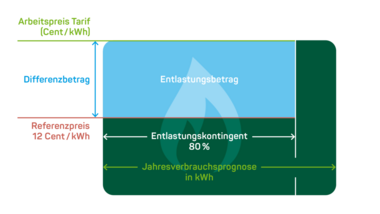

E-Mobilität und das elektrische Heizen sind wichtige Bausteine der Energiewende. Darum freuen wir uns, dass immer mehr Menschen sich für eine Wallbox für Ihr E-Fahrzeug und/oder eine Wärmepumpe entscheiden. Das Stromnetz stellt dies allerdings vor neue Herausforderungen. Denn Wärmepumpen und Co. verbrauchen viel Energie – und werden zudem oft von vielen Haushalten gleichzeitig genutzt. Um Netzengpässen besser vorzubeugen, hat die Regierung zum 1. Januar 2024 den §14a des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) überarbeitet.

Seit dem 1. Januar 2024 dürfen Verteilnetzbetreiber neu installierte „steuerbare Verbrauchseinrichtungen“ (Wärmepumpen, Wallboxen, Klimaanlagen und Batteriespeicher) grundsätzlich fernsteuern und deren Leistung kurzfristig drosseln, um das Stromnetz zu stabilisieren. Im Gegenzug müssen die Betreiber ihre Nutzungsentgelte reduzieren. Bisher war beides nur nach individuellen Vereinbarungen möglich.

Wichtig: Die Anpassungen sind für Sie aktuell nur relevant, wenn Ihre Wärmepumpe oder Wallbox seit dem 1. Januar 2024 in Betrieb genommen wurde oder wird.

Die Neuerungen auf einen Blick:

- Sie können zwischen aktuell zwei Modulen zur Entgeltreduzierung wählen.

- Es darf nicht stärker gedrosselt werden als auf eine Mindestleistung von 4,2 Kilowatt (kW).

- Ein vollständiges Abschalten durch den Netzbetreiber ist nicht zulässig.

- Netzbetreiber dürfen die Inbetriebnahme neuer Wallboxen oder Wärmepumpen nicht mehr mit Verweis auf Netzinstabilität ablehnen.

Für die Netzbetreiber gibt es zwei Möglichkeiten, die Leistung Ihrer Geräte zu steuern:

- Präventive Steuerung = Drosselung für zwei feste Stunden am Tag, die der Netzbetreiber auf seiner Website veröffentlichen muss.

- Netzorientierte Steuerung = Drosselung bei tatsächlichem Engpass.

Ab 2026 gilt: Nutzen Sie mehrere steuerbare Verbraucher in einem Haushalt brauchen Sie ein Energie- Management-System (EMS). So können Sie selbst entscheiden, welches der Geräte in der Leistung gedrosselt werden soll.

Wenn Ihre Wärmepumpe oder Wallbox vor dem 1. Januar 2024 in Betrieb genommen wurde, gilt für Sie eine Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2028. Sie brauchen also zunächst nichts weiter zu tun – auch dann nicht, wenn Sie mit Ihrem steuerbaren Verbraucher neu zu uns als Stromanbieter wechseln.

Wichtig: Wenn Sie aktuell keine individuelle Vereinbarung mit dem Netzbetreiber haben, bleiben Sie von der neuen Regelung auch nach dem 31. Dezember 2028 ausgenommen, dürfen sich aber freiwillig dafür entscheiden.

Alle steuerbaren Geräte, die seit dem 1. Januar 2024 in Betrieb genommen wurden oder werden, müssen sofort an der netzorientierten Steuerung teilnehmen. Entscheidend ist hier die technische Inbetriebnahme, also der Anschluss der Wärmepumpe bzw. der Wallbox durch eine:n Installateur:in. Diese:r meldet das neue Gerät für Sie beim Netzbetreiber.

Wichtig: Wenn Ihre Wärmepumpe oder Wallbox an einen bestehenden Zähler angeschlossen wird, müssen Sie Ihren steuerbaren Verbraucher selbst beim Netzbetreiber melden.

Als Ausgleich für die mögliche Drosselung Ihrer Anlage(n), zahlen Sie ein reduziertes Netzentgelt. Hierbei können Sie zwischen unterschiedlichen Modulen wählen und auf Wunsch auch wechseln.

- Modul 1: Sie erhalten eine pauschale Netzentgeltreduzierung.

- Modul 2: Sie erhalten eine prozentuale Netzentgeltreduzierung für jede Kilowattstunde, die zum Beispiel Ihre Wärmepumpe verbraucht. Hierfür sind ein separater Zähler und ein intelligentes Messsystem (iMSys) notwendig.

- Für 2025 ist ein drittes, dynamisiertes Modul geplant, das auf Modul 1 aufbaut.

Die Vereinbarung über Ihr Vergünstigungsmodell (Modul 1 oder 2) treffen Sie mit dem für Sie zuständigen Netzbetreiber. Diesen finden Sie auf Ihrer Jahresrechnung von Green Planet Energy oder auf Ihrem Stromzähler. Hier steht entweder der konkrete Name oder ein 13-stelliger Code. Auf den Seiten der Bundesnetzagentur erfahren Sie, welcher Betreiber sich dahinter verbirgt.

Wenn Sie eine Vereinbarung getroffen haben, melden Sie sich gerne bei uns: per E-Mail an info@gp.de oder telefonisch unter 040 / 808 101 330.

Die Netzentgelte und Rabatte weisen wir für Sie auf Ihrer Rechnung aus. Aktuell geht das nur über einen pauschalen Betrag. In Zukunft wollen wir die Vergünstigungen 1:1 an Sie weitergeben. Hierfür fehlen uns momentan aber noch Informationen. Wir informieren Sie, sobald wir Näheres wissen.

Noch gibt es ein paar ungeklärte Fragen zum überarbeiteten §14a EnWG. Darum unser Tipp: Warten Sie ab, bevor Sie sich für die neue Regelung entscheiden. Sobald alle Informationen vorliegen, entwickeln wir eine verständliche Entscheidungshilfe, die wir hier für Sie veröffentlichen.

Unser 100 % echter Ökostrom kommt direkt aus deutschen und österreichischen Erneuerbare-Energien-Anlagen, mit denen wir mittel- bis langfristige Verträge schließen. Ein Großteil des Stroms, den wir Ihnen heute liefern, haben wir also schon vor einiger Zeit gekauft – zu einem fairen Preis, der übliche Schwankungen auf dem kurzfristigen Strommarkt berücksichtigt.

Der große Vorteil: Wenn Strom in der kurzfristigen Beschaffung (also zum Beispiel an der Strombörse) plötzlich teurer wird, haben wir sozusagen noch „Vorräte“, die wir zu besseren Konditionen eingekauft haben. Preissteigerungen müssen wir also nicht sofort an Sie weitergeben.

Auf der anderen Seite gilt das aber auch für fallende Börsenpreise, wie wir sie momentan erleben. Darum senken wir unsere Strompreise aktuell nicht.

Wichtig zu wissen: Mit längerfristigen Verträgen unterstützen wir direkt saubere Kraftwerke und können so einen hohen Qualitätsstandard sichern. Zudem fördern wir so den Bau zusätzlicher Erneuerbaren-Energien-Anlagen, die sich auf uns als Abnehmer verlassen können. Und das ist auch für Ihr Portemonnaie gut. Denn je mehr erneuerbarer Strom ins Netz eingespeist wird, desto günstiger wird Strom insgesamt.

Energiehändler rechnen nicht damit, dass die Einkaufspreise wieder auf ein Niveau vor dem Herbst 2021 – von fünf bis sechs Cent bei Strom und deutlich unter zwei Cent bei Gas – sinken werden. Wir müssen uns alle auf höhere Preise einstellen. Darum bauen wir unseren eigenen Bestand an Windparks und Solaranlagen so schnell es geht aus. Das stabilisiert unsere Energiepreise und unterstützt uns bei einer fairen Preisbildung.

Physikalisch gesehen ja, aber es kommt auf die Erzeugung des Stroms an. Green Planet Energy speist jederzeit genau die Menge sauberen Strom aus umweltverträglichen Kraftwerken ins Netz ein, die Sie verbrauchen. Dabei kalkulieren wir Ihren Verbrauch mit Hilfe so genannter Standardlastprofile. So stellen wir sicher, dass Ihr Geld nicht bei Kohle- oder Atomkraftwerken landet.

Gründe für die Verteuerung von Strom - auch von Ökostrom:

- Der Ukraine-Krieg und seine Folgen

- gestiegene Entgelte für die Netznutzung

- die Offshore-Netzumlage und

- insgesamt höhere Betriebskosten durch die hohe Inflation.

Weitere Informationen und Hintergründe finden Sie auf den Seiten der Bundesregierung und bei uns im Blog.

Unabhängige Gutachter prüfen jährlich, ob wir die anspruchsvollen Ökostrom-Kriterien der Umweltschutzorganisation Greenpeace e.V. einhalten. Seit 2004 ist der TÜV Nord mit der Prüfung beauftragt. Seit 2012 kontrolliert zusätzlich die OmniCert GmbH die Einhaltung der Kriterien.

Zu den aktuellen Prüfberichten und Zertifikaten

Unsere Lieferanten sind vertraglich verpflichtet, bei Ausfällen ersatzweise Strom aus anderen sauberen Kraftwerken bereitzustellen, die unseren Anforderungen entsprechen. Sind sie dazu nicht in der Lage, darf Green Planet Energy ihnen einen Stromlieferanten vorschreiben.

Ja. Wir haben in den vergangenen Jahren stets neue Kund:innen hinzugewonnen – Lieferengpässe gab es trotzdem nicht. Im Bedarfsfall garantieren uns unsere Lieferantenverträge zusätzliche Ökostrom-Kapazitäten. Zudem tragen wir durch unseren Kraftwerksbau aktiv dazu bei, dass immer mehr sauberer Strom auf den Markt kommt.

Ja, wenn auch nicht von heute auf morgen. Um den deutschen Stromverbrauch komplett durch erneuerbare Energien und Kraft-Wärme-Kopplung zu decken, sind massive Investitionen in neue, saubere Anlagen erforderlich.

Mit dem passenden Wärmepumpenstrom bietet Green Planet Energy Ihnen die ideale Lösung für die Stromversorgung Ihrer Wärmepumpe an. Dabei stammt der Strom zu 100 % aus Windkraft-, Wasser- und Photovoltaikanlagen – und das zu einem reduzierteren Arbeitspreis.

Wir bleiben transparent und veröffentlichen alle Lieferantenkraftwerke, von denen wir Strom für unseren Solarstrom-Tarif beziehen. Dazu gehören auch unsere eigenen Solaranlagen. So können Sie sich sicher sein, woher Ihr Strom stammt. Der Ökostrom für unseren PV-Strom-Tarif Solarstrom plus stammt aus ausgewählten Photovoltaik-Kraftwerken und aus Wasserkraft- und Windenergieanlagen in Österreich und Deutschland. Zur Übersicht haben wir Ihnen unsere Lieferantenkraftwerke nach den verschiedenen Erzeugungsarten aufgeschlüsselt.

Eine unserer PV-Anlagen erzeugt 6,9 Gigawattstunden (GWh) Strom pro Jahr. Mit dieser Energie können circa 1.959 Haushalte versorgt werden. Nach Süden ausgerichtete Solarmodule erzeugen im Frühjahr und Herbst jeweils etwa 25 %, im Sommer 40 % und im Winter etwa 10 % der gesamten Energiemenge. Der Anteil im Winter ist also deutlich geringer als in den helleren Monaten. Wir untersuchen bereits neue Solaranlagen mit Speichermöglichkeit, um Sie auch in sonnenschwachen Monaten mit Solarenergie versorgen zu können.

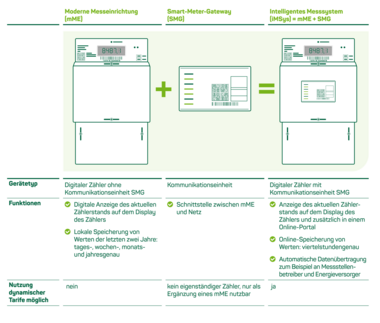

Moderne Messeinrichtungen (mME) und intelligente Messsysteme (iMSys) sind digitale Stromzähler. Sie ersetzen nach und nach alle alten, analogen Stromzähler in Deutschland. Dies ist im Smart-Meter-Gesetz festgelegt. Smart-Meter-Gateways (SMG) machen als so genannte Kommunikationseinheit eine mME zum iMSys. Das funktioniert übrigens auch nachträglich. Sie können ein mME also auch nach dem Einbau aufrüsten.

Ein mME und iMSys unterscheiden sich im Umfang ihrer Funktionen. Eine mMe zählt den Verbrauch, zeigt den aktuellen Zählerstand und speichert die Werte der letzten zwei Jahre. Ein iMSys ist ein erweitertes mME mit einer zusätzlichen Kommunikationseinheit, dem Smart-Meter-Gateway (SMG). Das iMSys kann Ihren Verbrauch nicht nur zählen und speichern, sondern auch übermitteln – zum Beispiel an uns als Energieversorger. Wenn Sie selbst Strom produzieren, etwa über eine Solaranlage, erfasst und sendet das iMSys auch diese Strommenge.

| Moderne Messeinrichtung (mME) | Smart-Meter-Gateway (SMG) | Intelligentes Messystem (iMSys) = mME + SMG | |

| Gerätetyp | Digitaler Zähler ohne Kommunikationseinheit SMG | Kommunikationseinheit | Digitaler Zähler mit Kommunikationseinheit SMG |

| Funktionen | Digitale Anzeige des aktuellen Zählerstands auf dem Display des Zählers Lokale Speicherung von Werten der letzten zwei Jahre: tages-, wochen-, monats- und jahresgenau

| Schnittstelle zwischen mME und Netz | Anzeige des aktuellen Zählerstands auf dem Display des Zählers und zusätzlich in einem Online-Portal Online-Speicherung von Werten: viertelstundengenau Automatische Datenübertragung zum Beispiel an Messstellenbetreiber und Energieversorger

|

| Nutzung dynamischer Tarife möglich | nein | kein eigenständiger Zähler, nur als Ergänzung eines mME nutzbar | ja |

Nur mit einem iMSys können Sie dynamische Stromtarife wie zum Beispiel den Ökostrom flex von Green Planet Energy nutzen.

Am einfachsten ist es, sich Ihren Stromzähler genau anzusehen: Hat er sich drehende Räder, die den Stromverbrauch anzeigen, handelt es sich um einen alten Zähler – also weder um eine mME, noch um ein iMSys. Gibt es eine digitale Anzeige, haben Sie mindestens eine mME. Sind zusätzlich eine kleine Box und / oder ein farbiger Anhänger angebracht, ist es wahrscheinlich ein iMSys.

Tipp: Sie können auch den Messtellenbetreiber fragen, der Ihren Zähler eingebaut hat. In der Regel ist dessen Name auf dem Zähler vermerkt.

Für die Sicherheit Ihrer Daten sorgen unter anderem Firewalls und verschlüsselte Kommunikation. Zudem wird das intelligente Messsystem vor dem Einbau des Zählers vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zertifiziert und freigegeben. Das BSI vergibt seine Siegel nur an Systeme, die nachweislich sehr hohe Datenschutz- und Datensicherheitsanforderungen erfüllen.

Bis 2030 wollen wir den Energiebedarf in Deutschland zu mindestens 80 % aus erneuerbaren Energien decken. Damit das funktioniert, müssen wir aber nicht nur über die Erzeugung von grünem Strom nachdenken, sondern auch über die Verteilung. Denn Windkraft- und Solaranlagen sind wetterabhängig. Sie produzieren also nicht konstant die gleiche Menge Strom. Darum sollen Verbraucher und Erzeuger sich künftig digital darüber austauschen, wo gerade wie viel Strom genutzt und wo wie viel produziert wird.

Dank der Live-Auswertung von Verbrauchs- und Angebotsdaten über iMSys sind zudem so genannte „dynamische Tarife" wie der Ökostrom flex von Green Planet Energy möglich. Statt eines festen Arbeitspreises zahlen Stromkund:innen hier zeitlich flexible (dynamische) Preise, die sie jederzeit einsehen können. Dies soll einen Anreiz schaffen, den Verbrauch zeitlich auf das schwankende Angebot von erneuerbaren Energien abzustimmen.

Auch für dezentrale Versorgungskonzepte, die immer mehr an Bedeutung gewinnen, brauchen wir intelligente Messsysteme. Sie machen es zum Beispiel möglich, Strom gemeinsam mit Nachbar:innen zu nutzen – und ihn trotzdem für jede:n einzeln abrechnen zu lassen. Verbraucher:innen können die intelligente Strommessung ebenfalls nutzen, um lokal erzeugten Strom lokal einzusetzen und zum Beispiel das E-Auto direkt über die eigene Photovoltaikanlage zu laden.

Für den Austausch der Zähler ist der so genannte grundzuständige Messtellenbetreiber verantwortlich. Oft handelt es sich dabei um den örtlichen Stromnetzbetreiber. Tipp: In der Regel steht auf Ihrem Stromzähler, welches Unternehmen ihn eingebaut hat. Dies ist dann Ihr Messstellenbetreiber.

Das Smart-Meter-Gesetz hat unterschiedliche Fristen festgelegt, innerhalb derer die Stromzähler von Haushalten und Unternehmen gegen mME oder iMSys ausgetauscht werden sollen. Grundsätzlich gilt: Je höher der Stromverbrauch, desto eher wird Ihr Zähler erneuert.

- Jahresverbrauch über 100.000 kWh: Umstellung auf iMSys läuft seit 2017

- Jahresverbrauch 6.000 bis 100.000 kWh: Umstellung auf iMSys läuft seit 2020

- Jahresverbrauch unter 6.000 kWh: Umstellung auf mME erfolgt bis 2030, iMSys ist auf Wunsch ab 2025 möglich – oder früher, wenn Sie einen wettbewerblichen Messstellenbetreiber beauftragen (zum Beispiel, um einen dynamischen Tarif zu nutzen)

Auch, wenn Sie Strom selbst erzeugen, zum Beispiel mit einer Photovoltaikanlage, müssen Sie bis spätestens 2025 ein iMSys nutzen. Dies gilt für Anlagen mit einer installierten Leistung von 7 bis 100 kW.

Ihnen ist egal, wann Sie einen neuen Zähler bekommen? Dann können Sie einfach warten, bis Ihr Messstellenbetreiber sich bei Ihnen meldet.

Wollen Sie den Zähler schneller austauschen lassen oder ein iMSys einbauen lassen, obwohl Sie weniger als 6.000 kWh Strom im Jahr verbrauchen, kontaktieren Sie am besten direkt Ihren grundzuständigen Messstellenbetreiber.

Sie können auch versuchen, einen wettbewerblichen Messstellenbetreiber zu finden, der Sie statt des grundzuständigen Betreibers mit einem intelligenten Messsystem ausstattet und es in Zukunft für Sie betreibt. Achten Sie darauf, dass der Drittanbieter über ein gültiges BSI Zertifikat für seine Aufgabe alsSmart-Meter-Gateway-Administrator verfügt. Bei wettbewerblichen Messstellenbetreibern sollten Sie vor Abschluss eines Vertrages unbedingt dessen Leistungen, Preise und Laufzeiten checken.

Achtung: Wenn Sie einen wettbewerblichen Messstellenbetreiber beauftragen, entstehen doppelt Kosten – bei uns und beim Betreiber.

Es gibt derzeit noch einige Herausforderungen in diesem Bereich: Es sind bisher kaum zertifizierte Smart Meter in Deutschland vorhanden, da der Zertifizierungsprozess hierzulande sehr aufwendig ist (was u.a. auch an hohen Anforderungen bezüglich der Datensicherheit liegt). Momentan geht der Ausbau noch eher schleppend voran und die erste Generation der Smart Meter ist noch nicht mit besonders vielen Funktionen ausgestattet. Bisher sind diese Messsysteme also vor allem digitale Anzeigen des Stromverbrauchs, was aber künftig durch Updates verbessert werden kann.

Der Austausch des Zählers durch den grundzuständigen Messstellenbetreiber kostet in der Regel nichts. Es gibt allerdings auch Ausnahmen, zum Beispiel, wenn der Zählerschrank erweitert werden muss.

Für den Betrieb des neuen Zählers zahlen Sie eine jährliche Pauschale, deren Höhe gesetzlich auf maximal 20 Euro für Privathaushalte begrenzt ist. Wenn Sie eine steuerbare Verbrauchseinheit (also zum Beispiel eine Wärmepumpe oder eine Wallbox) nutzen, liegt die Grenze bei maximal 50 Euro. Eine detaillierte Übersicht finden Sie auf den Seiten der Bundesnetzagentur.

Ein wichtiger Hinweis: Auch für den Betrieb Ihres alten Zählers fallen jährliche Kosten von etwa 10 bis 20 Euro an.

Pflichteinbau

Der Einbau eines iMSys ist gesetzlich vorgeschrieben.

Optionaler Einbau

Ein iMSys muss nicht eingebaut werden, der Messstellenbetreiber kann sich aber optional dafür entscheiden. In diesem Fall müssen Sie als Kund:in den Einbau dulden.

Freiwilliger Einbau

Wenn ein iMSys weder vorgeschrieben ist noch Ihr Messtellenbetreiber es optional einbaut, können Sie sich dennoch dafür entscheiden.

Auch als Mieterin oder Mieter sind Sie Anschlussnutzende:r. Ihr Vermieter oder Ihre Vermieterin ist Anschlussnehmende:r und wird als solcher vom Messtellenbetreiber über den Zählertausch informiert. Mieter:innen brauchen sich also um nichts zu kümmern – außer eventuell Zugang zum Stromzähler zu gewährleisten. Ist gesetzlich für Sie kein iMSys vorgeschrieben, können Sie dies freiwillig einbauen lassen. (Siehe „Freiwilliger Einbau“).

Mit Blick auf die Kosten gilt:

Als Mieter:in tragen Sie die Kosten für den Einbau und den laufenden Betrieb vom iMSys oder mME. Der grundzuständige Messstellenbetreiber muss dabei die gesetzlichen Preisobergrenzen einhalten. Wichtig zu wissen: Auch für ihren alten, nicht digitalen Zähler zahlen Sie eine jährliche Gebühr. Es entstehen also keine oder nur geringe Mehrkosten. Muss der Zählerkasten umgebaut werden, liegen die Kosten hierfür beim Vermietenden.

Unser Tipp: Wenden Sie sich mit allen Fragen rund um Ihren Stromzähler immer zuerst an Ihre:n Vermieter:in oder die Hausverwaltung.

Nein. Sie brauchen ein iMSys, um dynamische Stromtarife nutzen zu können – müssen aber umgekehrt nicht in einen dynamischen Tarif wechseln, wenn bei Ihnen ein iMSys vorhanden ist. Ihr Stromvertrag läuft also auch nach dem Austausch ganz normal weiter, wenn Sie nicht aktiv wechseln.

Um unsere Tarife nutzen zu können, benötigen Sie ein vollelektrisches Auto, das auf eine im Haushalt lebende Person angemeldet ist oder von Ihrem Arbeitgeber zur Verfügung gestellt wird. Dann können Sie auch weitere Geräte, wie E-Scooter, E-Bikes, Pedelecs und weitere Geräte problemlos und schnell an einer haushaltsüblichen Steckdose laden. Den Tarif nur für diese Geräte abzuschließen ist leider nicht möglich. Hybride können über unseren Tarif nicht geladen werden, da diese zeitweise auf Verbrennungstechnologien mit CO2-Emissionen setzen.

Als Fahrer:in von einem E-Firmenauto können Sie beide angebotenen Tarife von uns nutzen. Verfügen Sie über einen getrennten unterbrechbaren Zähler (mit oder ohne Wallbox), können Sie unseren Tarif Mobilstrom plus beziehen. Denn für den Tarif ist der separate Zähler Grundvoraussetzung. Durch diesen können Sie exakt erfassen, wie viel Strom Sie für das Laden des E-Autos verbrauchen. Hier erfolgt eine getrennte Abrechnung von Haushaltsstrom und Strom für das E-Auto.

Für unseren Tarif Mobilstrom aktiv benötigen Sie keinen separaten Zähler. Dadurch können Sie später aber auch nicht nachvollziehen, wie viel Strom Sie für das Laden des E-Autos verbraucht haben. Hier erfolgt eine gemeinsame Abrechnung des Stroms für Haushalt und E-Auto.

Der Preis von Mobilstrom aktiv setzt sich aus einer Mischkalkulation zusammen: Da nur ein Zähler vorhanden ist, sind Mobilitäts-kWh und Haushalts-kWh messtechnisch nicht auseinanderzuhalten. Sie profitieren hier von einem reduzierten Preis der Mobilitäts-kWh.

Im Tarif Mobilstrom plus wird der Autostrom über einen separaten Zähler gemessen, für den der Netzbetreiber Green Planet Energy vergünstigte Netzentgelte bietet, die wir über einen reduzierten Arbeitspreis direkt an Sie weitergeben.

Stromzusammensetzung und -Herkunft sind identisch mit unserem Haushaltsstrom-Tarif Ökostrom aktiv.

Mit unseren Mobilstrom-Tarifen möchten wir die äußerst dringliche Energiewende auch im Verkehrssektor mit vorantreiben. Entscheidende Komponenten sind dabei der Umstieg auf alltagstauglichen ÖPNV, auch auf dem Land, auf Schienenverkehr sowie auf alternative und geteilte Mobilität (z.B. Car Sharing, Ruftaxi, Rufbusse). Außerdem setzen wir uns politisch und durch Studien für andere Instrumente wie die Reduktion von Verkehr ein.

Es gibt aber auch Menschen, die vorerst auf ein eigenes Auto angewiesen sind – zum Beispiel Menschen, die ohne ÖPNV-Anbindung auf dem Land leben. Wenn wir möglichst viele von ihnen zum Umstieg von ihren Diesel- oder Benzin-Pkw auf Elektroautos motivieren können, profitieren wir alle davon, weil dies dem Klimaschutz hilft. Ein Elektroauto mit Kohle- oder Atomstrom zu fahren kann unter Umständen höhere CO2-Emissionen nach sich ziehen, als mit einem Verbrennermotor. Das Fahren mit Ökostrom ist für die Klimabilanz des Elektroautos entscheidend.

Grundlage der Mobilstrom aktiv Bepreisung ist eine faire Mischkalkulation: Mobilitäts-kWh und Haushalts-kWh sind messtechnisch nicht auseinanderzuhalten, da nur ein Zähler vorhanden ist. Wir reduzieren hier den Preis den Mobilitäts-kWh. Bei den Haushalts-kWh ist der Arbeitspreis nicht reduziert.

In diesem Tarif sind die Netznutzungsentgelte schon durch die bezogenen Haushalts-kWh gedeckt. Wir berechnen hier keine zusätzlichen Fixkosten für den Bezug des Fahrstroms. Daher geht die Reduktion nicht zulasten der genossenschaftlichen Solidargemeinschaft. Die Reduktion kommt einzig und alleine durch die anders verteilten Fixkosten und den so gesetzten Anreiz für Ökostrom-Elektromobilität zustande.

Eine Wallbox ist nicht gesetzlich vorgeschrieben. Allerdings sind normale Haushaltssteckdosen in der Regel nicht darauf ausgelegt, dass sie so lange mit so hohen Stromlasten verwendet werden, wie dies für die Ladevorgänge von E-Fahrzeugen erforderlich ist. Zudem dauern die Ladevorgänge über Haushaltssteckdosen sehr lange. Daher empfehlen wir die Verwendung von Wallboxen.

Die Kosten für eine Wallbox variieren stark und hängen insbesondere von dem gewünschten Modell und dem Aufwand zur Installation ab. Die Wallbox selbst kostet derzeit meist zwischen 500 Euro und 1.500 Euro. Für die Installation bewegen sich die Kosten häufig um die 500 Euro, können aber auch erheblich davon abweichen.

Über die Website von The Mobility House können Sie sich über die konkreten Preise informieren. Für unsere Kund:innen mit einem Mobilstromtarif gibt es zudem einen einmaligen Rabatt von 50 Euro.

Für die Wallbox hat die Bundesregierung am 24. November 2020 eine KfW-Förderung in Höhe 300 Millionen Euro eingeführt. Die Förderung beträgt 900 Euro je Ladepunkt – allerdings gilt die Förderung nur für Privatpersonen. Unternehmen sind von der Wallbox Förderung ausgeschlossen.

Als weitere Bedingungen gelten eine Ladeleistung der Wallbox von mindestens 11 kW, ein intelligentes Steuerungssystem, ausschließliche Nutzung erneuerbarer Energie und Gesamtkosten von mindestens 900 Euro. Außerdem muss die Förderung vor dem Kauf der Wallbox beantragt werden. Bis März 2021 hat das Bundesministerium 300.000 Anträge erfasst, wodurch weitere 100 Millionen Euro dem Budget hinzugefügt wurden.

Da es einen großen Andrang der Wallbox Förderung gibt, sind die Fördergelder oftmals schnell aufgebraucht, weshalb Neuanträge aktuell nicht mehr möglich sind. Die Fördergelder werden jedoch regelmäßig erweitert. Wenn Sie Ihre Auftragsbestätigung erhalten, besteht eine Einreichungsfrist von 12 Monaten für das Einreichen der Rechnung als Nachweis.

Die Ladedauer ist abhängig vom Akku-Ladestand, der Batteriegröße und der Ladeleistung.

Ein Beispiel:

Bei einem Nissan Leaf mit einer Batterie-Größe von 40 kWh und einem Ladestand von 50% ergeben sich folgende Ladedauern:

Laden mit 2,3 kW (Haushaltssteckdose) à ca. 8,5 h Ladedauer

Laden mit 11 kW (übliche Wallbox) à ca. 2 h Ladedauer

Laden mit 22 kW (Schnelllade-Wallbox) à ca. 1 h Ladedauer

Unser Partner The Mobility House bietet weitere Informationen zur Ladezeitenübersicht für Elektroautos.

Damit Sie mit Ihrem E-Auto auch unterwegs mobil bleiben, stehen Ihnen öffentliche Ladesäulen und Ladestationen zur Verfügung. Wo Sie öffentliche Ladestationen finden, wie Sie Ihr E-Auto anschließen sowie laden und wie das Bezahlen vor Ort funktioniert, erfahren Sie in unserem Beitrag Elektroauto unterwegs laden.

Die Wallbox hilft dabei, die Ladezeit des Elektroautos zu verkürzen. Dies hat aber nichts mit der Anschaffung eines separaten Zählers zu tun. Generell kann eine Wallbox über den allgemeinen Haushaltsstromzähler oder über einen separaten Stromzähler betrieben werden.

Der Zähler wird durch das Elektrounternehmen, das den Zähler installiert, beim Netzbetreiber gemeldet. Der Netzbetreiber pflegt diese Informationen und sollte dazu bei Unsicherheit kontaktiert werden.

Green Planet Energy bietet seit 2011 neben Ökostrom auch Gas für Privat- und Gewerbekund:innen an: den Gastarif proWindgas. Mit proWindgas bieten wir unseren Kund:innen ein neuartiges und ökologisch sinnvolles Produkt, das den Umbau der Energielandschaft hin zu 100 % erneuerbaren Energien ermöglicht.

Über den Förderbeitrag von 0,4 ct / kWh fördern unsere Gaskund:innen seit 2011 die Produktion und Einspeisung von erneuerbarem Wasserstoff, der mit Windstrom hergestellt wird (Windgas). Gemeinsam haben wir in den letzten zehn Jahren die für eine erfolgreiche Energiewende unverzichtbare Windgas-Technologie entscheidend vorangebracht. Auch wenn wir schon viel erreicht haben, zeigen aktuelle Studien, dass wir wegen der rapide voranschreitenden Klimakrise noch konsequenter aus der Verbrennung fossiler Energien aussteigen müssen. Entsprechend müssen wir auch das in proWindgas enthaltene Erdgas schneller komplett durch erneuerbare Gase ersetzen. Diesen Erdgas-Ausstieg packt Green Planet Energy nun an und hat sich das ambitionierte Ziel gesetzt, bis 2027 ein vollständig erneuerbares Gasprodukt für all seine Kund:innen anzubieten.

2023 enthalten unsere Gastarife proWindgas, proWindgas vegan, proWindgas plus sowie proWindgas vegan circa 22 Prozent erneuerbare Gase. In 2024 erreichen wir voraussichtlich sogar etwa 35 Prozent. Für Veganer:innen und andere Interessierte bieten wir mit proWindgas vegan und proWindgas vegan plus rein vegane Gasprodukte an.

Über unseren Förderbeitrag arbeiten wir auch intensiv daran, dass es genug hochwertiges Biogas gibt, damit wir bis 2027 komplett auf Erdgas verzichten können. Das ist unser ambitioniertes Ziel. Für noch mehr Tempo beim Klimaschutz können uns unsere Kund:innen tatkräftig unterstützen, indem sie ihren Förderbeitrag auf 1 ct / kWh erhöhen. Den Förderbeitrag wird Green Planet Energy nun auch in neue Biogas-Projekte und die Veränderung des Biomarkt-Gases insgesamt investieren und sich politisch dafür einsetzen, die Mengen an grünen Gasen im Gasmarkt zu erhöhen. Unser Engagement für die Windgas-Technologie behalten wir bei und intensivieren es weiter.

Wir verfolgen eine klare Strategie, um Ihnen möglichst stabile Preise für proWindgas zu bieten. Einen großen Teil unseres Gases beschaffen wir frühzeitig im Voraus – über langfristige Verträge zu festgelegten Preisen. Dadurch können wir Preisschwankungen auf dem Markt unter normalen Bedingungen effektiv ausgleichen. Anders im (Energie-)Krisenjahr 2022: Damals konnten wir aufgrund der extremen Turbulenzen am Gasmarkt erst spät im Jahresverlauf Gas für das Folgejahr 2023 beschaffen, und dies auch nur in begrenztem Umfang. Dies wiederum führte dazu, dass wir für 2023 unerwartet viel kurzfristig beschaffen mussten. Wir kalkulierten vorsichtshalber mit sehr hohen Gaspreisen, um uns in unsicheren Zeiten abzusichern, und erhöhten daher Ihren proWindgas-Preis im Januar 2023.

Preispuffer aus 2023 nicht mehr vorhanden

Unerwarteterweise sind die Gaspreise im Jahr 2023 nicht gestiegen, sondern stark gesunken. Die Preispuffer, die wir zuvor eingeplant hatten, waren daher nicht erforderlich. Die Konsequenz: Wir haben die Preise für Sie im Mai, August und Oktober stark senken können und die nicht benötigten Puffer durch die Preissenkungen an Sie zurückgeführt. Im Jahr 2024 können wir jedoch nicht mehr auf solche Puffer zurückgreifen und proWindgas deshalb nicht mehr unter Bezugskosten anbieten.

Höherer Anteil erneuerbarer Gase

Ein weiterer entscheidender Faktor für die aktuelle Preisanpassung ist die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Gase in unserem proWindgas-Produkt. Im Jahr 2024 wird der Anteil erneuerbarer Gase von 22 auf voraussichtlich 35 Prozent ansteigen. Dies ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg, proWindgas bis 2027 zu einem Tarif mit 100 Prozent erneuerbaren Gasen aus hochwertigen Quellen zu machen. Erneuerbare Gase sind jedoch erheblich teurer als fossiles Erdgas. Dies führt dazu, dass der Preisunterschied zwischen proWindgas und reinen Erdgas-Angeboten oder solchen mit geringeren Anteilen erneuerbarer Gase größer wird.

Beschaffungspreise für Gas noch immer auf hohem Niveau

Aktuell hat sich die Lage am Gasmarkt stabilisiert und wir können zu einer normaleren Planung zurückkehren. Dennoch liegen die Marktpreise für Gas immer noch weit über dem Vorkrisenniveau, und dies wird sich aller Voraussicht nach in absehbarer Zeit nicht ändern. Ein Großteil unseres Gases für 2024 wurde bereits zu diesen neuen Marktpreisen beschafft, und ähnliche Kosten werden wahrscheinlich anfallen, wenn wir ergänzende Mengen nachbeschaffen müssen.

Die Umsatzsteuer für Gas wurde für den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2024 von 19 auf 7 Prozent gesenkt. Ab dem 1. April 2024 wird sie wieder auf 19 Prozent angehoben. Diese Anpassung nehmen wir automatisch vor.

Unsere proWindgas-Tarife sind Fördertarife für innovativen Wasserstoff (Windgas) und naturverträgliches Biogas. Wenn Sie sich für proWindgas entscheiden, unterstützen Sie direkt die Produktion dieser Gase und die wissenschaftliche und politische Arbeit dazu.

Aber auch unser Gasmix selbst ist besonders: mit einem kleinen Anteil Wasserstoff und immer mehr ökologisch sinnvollem Biogas. Für unser Biogas legen wir strenge Kriterien an und stellen so sicher, dass es aus besonders nachhaltigen Quellen stammt. Wir beachten dabei unter anderem die damit verbundenen Treibhausgasemissionen, aber auch weitere ökologische und ethische Faktoren. So vermeiden wir eine Konkurrenz zur Lebensmittelproduktion („Tank bzw. Gastherme statt Teller“) und achten auf die Folgen für Umwelt- und Artenschutz durch den Anbau der Ausgangsstoffe für Biogase. Zudem schließen wir langfristige Lieferverträge ab, um diese hohe Qualität dauerhaft zu sichern. Bei unseren Gastarifen prognostizieren wir für 2024 eine Beimischung von 35 Prozent (2023: voraussichtlich 22 Prozent) hochwertigem, teils auch rein veganem Biogas. Unser Ziel: Wir wollen Ihnen bis 2027 ein vollständig erneuerbares Gasprodukt anbieten.

Ein Problem bei der Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare Energien ist die fluktuierende Einspeisung von Wind- und Solarkraftwerken. Zukünftig müssen – auch bei einem Ausstieg aus Atom- und Kohlekraft – erneuerbare Energien zum Teil speicherbar werden, um etwa die je nach Wetterlage schwankende Winderzeugung ausgleichen zu können. Die Umwandlung von Windstrom in erneuerbaren Wasserstoff trägt zur Lösung dieses Problems bei: Das sogenannte Windgas kann ins vorhandene Erdgasnetz eingespeist und der Strom so gespeichert werden. Bei Entnahme lässt sich das Gasgemisch zur Produktion von Strom, aber auch zur Produktion von Strom und Wärme (Kraft-Wärme-Kopplung) nutzen. Damit kann Strom produziert werden, wenn Flaute herrscht.

Als innovatives, für die Energiewende unverzichtbares, zugleich aber weithin unbekanntes Verfahren stand die Windgas-Technologie lange vor dem Henne-Ei-Problem: Kein Hersteller baute Elektrolyseure, mit deren Hilfe überschüssiger Ökostrom – vor allem aus Windkraft und Solarenergie – in grünen Wasserstoff umgewandelt und im Gasnetz gespeichert werden kann. Denn es gab keine Abnehmer für auf diese Weise erzeugtes Windgas. Bis Green Planet Energy das Problem mit seinem proWindgas-Tarif löste.

Möglich gemacht haben dies unsere engagierten Kund:innen, die für jede verbrauchte Kilowattstunde Gas einen Förderbeitrag von 0,4 Cent beisteuern. Damit konnten und können wir den Bezug von grünem Wasserstoff für proWindgas finanzieren. Aber auch die Windgas-Technologie und Energiewende-dienliche Betriebskonzepte für Elektrolyseure weiterentwickeln, wichtige Studien und unsere politische Arbeit vorantreiben sowie eigene Elektrolyseure bauen, die unsere Kund:innen nun mit Windgas versorgen. Ohne diesen Förderbeitrag – und unseren Tarif – gäbe es die Windgas-Technologie heute so nicht. Ein enormer Erfolg!

Inzwischen hat auch die Bundesregierung erkannt, dass die Energiewende, eine klimafreundliche Wirtschaft insgesamt ohne grünen Wasserstoff nicht gelingen kann. Sie hat deshalb inzwischen eine Nationale Wasserstoffstrategie aufgelegt. Das ist ein Fortschritt. Aber: Sie ist beim Windgas-Ausbau viel zu zögerlich. Und sie treibt Scheinlösungen wie „Blauen Wasserstoff“ voran, die den Erfolg von tatsächlich klimafreundlichem grünem Wasserstoff torpedieren könnten. Deshalb müssen wir – bei hohem Zeitdruck durch die sich verschärfende Klimakrise – die Windgas-Technologie künftig noch konsequenter nach vorne treiben: durch den Bau weiterer Elektrolyseure, mehr Druck auf die Politik, technische und wissenschaftliche Fortschritte.

Dazu brauchen wir – ebenso wie für unseren Einsatz für mehr gutes Biogas – auch weiterhin den finanziellen Rückenwind unserer proWindgas-Kund:innen. Sie können uns wie bisher mit 0,4 Cent die Kilowattstunde (kWh) unterstützen. Oder uns mit einem erhöhten Förderbeitrag von 1 ct/kWh noch mehr Rückenwind für den Wandel verschaffen.

Biogas ist nicht per se ökologisch. Denn der oft aufwendige Anbau, der Transport und die Verarbeitung von Energiepflanzen wirken sich negativ auf die CO2-Bilanz aus. Und wenn die Ausgangsstoffe fürs Biogas aus Monokulturen und industrieller Massentierhaltung stammen, ist das zudem nicht mit einer nachhaltigen und ethisch verantwortlichen Landwirtschaft zu vereinbaren. Hochwertiges Biogas und grüner Wasserstoff waren lange nur in relativ geringen Mengen verfügbar. Darum wollen wir ökologisch sinnvolles und ethisch verantwortbares Biogas schnell und im großen Maßstab voranbringen – und bis 2027 das Erdgas in unserem proWindgas komplett durch hochwertiges Biogas ersetzen.

Paludi ist abgeleitet vom lateinischen Wort für Sumpf: Viele ehemalige Moore wurden künstlich trockengelegt, um sie für die Landwirtschaft nutzbar zu machen. In der Folge wird durch den Prozess der Oxidation enorm viel CO2 freigesetzt, das zuvor in der Biomasse gebunden war. Werden die Gebiete erneut „vernässt“, halten diese Moore das CO2 wieder zurück und speichern es – die Atmosphäre wird entlastet.

Positiver Nebeneffekt: Durch die Vernässung wachsen Gräser und Schilfpflanzen, die abgemäht und zu Biogas verarbeitet werden können. Renaturierung, Landwirtschaft und Klimaschutz gehen so Hand in Hand – und durch die Produktion von besonders wertvollem Biogas kann diese Form der ökologischen Landnutzung sogar wirtschaftlich sein.

Mehr Informationen erhalten Sie unter gp-e.de/paludi.

Unter sogenanntem „Klimagas“ versteht man normales Erdgas, das per Tarif verbunden wird mit einer Kompensation des bei der Verbrennung entstehenden CO2. Ein solches „Klimagas“ kommt für Green Planet Energy nicht in Frage, da über ein solches Angebot kein Anreiz zur CO2-Vermeidung oder zur Anpassung der Wärmeversorgung erzeugt wird. Es stellt keine zukunftsfähige Lösung dar und fördert nicht den Ausbau erneuerbarer Energien.

Als Anbieter eines Gastarifs müssen wir mit der Gaswirtschaft zusammenarbeiten und sind auf Lieferanten angewiesen. Seit Januar 2015 ist die Gelsenwasser AG Lieferant unseres Erdgases. Sie ist eines der größten Trinkwasserversorgungsunternehmen Deutschlands, aber auch im Energiesektor tätig – insbesondere im Bereich Erdgas. Die Gelsenwasser AG steht nicht direkt im Einflussbereich der Atomindustrie, liefert sowohl L-Gas (L für Low Caloric) als auch H-Gas (H für High Caloric) und versorgt entsprechend beide Marktgebiete.

Wie alle anderen Energieunternehmen müssen wir bei Zwischenhändlern einkaufen und haben dadurch nur wenig Einfluss auf die Herkunft des Gases. Wir prüfen daher die Möglichkeit, Herkunftsnachweise für Erdgas einzuführen. Zudem verfolgt Green Planet Energy langfristig das Ziel, Standards für akzeptable Gasquellen festzulegen und die Standards über Herkunftsnachweise auch nachprüfbar zu machen.

Weiter Informationen zur Herkunft unseres Erdgases gibt es hier.

Der erneuerbare Wasserstoff wird in sogenannten Elektrolyseuren durch die elektrisch herbeigeführte Spaltung von Wasser (H2O) in seine Bestandteile Wasserstoff (H2) und Sauerstoff (O) erzeugt. Während die Erzeugung von Wasserstoff über Elektrolyse an sich eine ausgereifte Technologie ist, steht man bei der Einspeisung ins Gasnetz noch in einer frühen Phase der Umsetzung. Hier finden Sie unsere aktuellen Gas-Lieferantenkraftwerke.

Elektrolyseure, die zur Wasserstofferzeugung verwendet werden, sind eine erprobte und reife Technologie, die bisher meist in der Industrie Anwendung findet. Relativ neu ist die Verbindung mit erneuerbaren und fluktuierend zur Verfügung stehenden Energien als Stromquelle. Die Investitionskosten eines standardisierten Industrieelektrolyseurs liegen nach groben Schätzungen derzeit bei rund 1,5 Mio. Euro pro Megawatt installierter Leistung.

Weitere Investitionen sind in Infrastrukturkomponenten insbesondere für die Einspeisung ins Erdgasnetz vorzunehmen. Diese Kosten schwanken je nach Standort und z.B. der Entfernung zur Gasleitung und den vorherrschenden Druckniveaus, so dass sich eine pauschale Aussage hier nicht treffen lässt. Nach den jüngsten Regelungen im Energiewirtschaftsgesetz und bei Ansatz dessen auf die nachgelagerten Verordnungen trägt der Einspeiser alleine für den Netzanschluss inkl. Verbindungsleitung von unter zehn Kilometern Länge 25% der Kosten bzw. maximal 0,25 Mio. Euro.

Die übrigen Netzanschlusskosten werden vom Netzbetreiber getragen und letztlich auf die Netzentgelte umlegt. Weitere erforderliche Infrastrukturinvestitionen z. B. für eine ggfs. erforderliche Zwischenspeicherung werden komplett vom Einspeiser getragen. Die Menge des produzierten Wasserstoffs ist abhängig vom Dargebot überschüssigen Wind- und Solarstroms, der in den Elektrolyseur geleitet wird. Der Elektrolyseur folgt der Verfügbarkeit des Wind- oder Solarstromes (Lastfolgebetrieb), wird also nicht in einem gleichbleibenden Dauerbetrieb gefahren. Darüber hinaus wird im kleineren Umfang Regelenergie angeboten, um zu zeigen, dass erneuerbare Energien in Verbindung mit einem Elektrolyseur zur Netzstabilität beitragen können.

Bei etwa 3.000 Volllaststunden gehen wir von Kosten von rund 30 ct/kWh thermisch aus, also ca. dem Zehnfachen des derzeitig durchschnittlichen Preises für Erdgas. In einem Lastfolgebetrieb werden diese Kosten höher liegen. Zugleich ist jedoch davon auszugehen, dass die Kosten für die gesamte Technologie unter Berücksichtigung der zu erwartenden Lernkurve und der zu erwartenden Steigerung entsprechender Stückzahl durch serielle Fertigung sinken werden - damit werden auch die Kosten je kWh Wasserstoff sinken.

Einen wichtigen Aspekt bei der Diskussion über Wirtschaftlichkeit spielt der Umstand, dass Windkraftanlagen im Betrieb kaum variable Kosten aufweisen. Derzeit muss Windstrom im Elektrolyseur mindestens zu dessen EEG-Vergütungshöhe abgenommen werden (ca. 9 ct/kWh). Da bei Überlast des Stromnetzes die Windanlage alternativ abgeschaltet werden müsste, macht die Verwendung im Elektrolyseur bereits ab einer Vergütung von geringen Beträgen, z.B. in Höhe von 1 ct/kWh, volkswirtschaftlich und betriebswirtschaftlich Sinn. Damit würde der Strompreis für den Betrieb des Elektrolyseurs drastisch sinken.

Dieser Gedankengang ist derzeit unvereinbar mit den Regeln des EEG, die dem Betreiber der Windanlage auch bei Abschaltung der Anlage eine Vergütung der entgangenen Einspeisung garantiert, wird aber perspektivisch, also mit zunehmender Systemintegration erneuerbarer Energien, eine wichtige Rolle bei der Betrachtung der Wirtschaftlichkeit spielen.

Zum Potenzial der Kostenreduktion: Unsere Vorstellung ist es, Elektrolyseure in standardisierter hoher Stückzahl entweder entlang des Gasnetzes und in der Nähe von Stromnetzengpässen oder Windparks zu bauen. So, wie heute leistungsfähige Umspannwerke in der Nähe von Windparks stehen, können Elektrolyseure ein mehr oder weniger standardisierter Bestandteil von Windparks bzw. Windparkregionen werden. Für den Abtransport des Wasserstoffs stehen verschiedene Wege offen: direkte Einspeisung ins Gasnetz, sofern ein praktikabler und günstiger Gasanschluss vorhanden ist.

Aber auch Sammelsysteme sind denkbar, bei denen per LKW Wasserstoff eingesammelt wird und an einem zentralen Einspeisepunkt ins Gasnetz eingespeist wird. Je effizienter und standardisierter ein Wasserstoffsystem ausgebaut wird, desto geringer werden die spezifischen Kosten je Kilowattstunde ausfallen.

Die Aufnahmefähigkeit des Gasnetzes für Wasserstoff ist begrenzt und hängt von den jeweiligen technischen Gegebenheiten der Gasspeicher und Komponenten im Netz ab (z. B. Verdichterstationen und Messeinrichtungen). Entsprechend schwankt die jeweilige Aufnahmekapazität von Wasserstoff im einstelligen Prozentbereich.

Die Speicherkapazitäten im Gasnetz betragen ca. 220 TWhth, was bei einer Rückverstromung mit einem Wirkungsgrad von 55 % rd. 120 TWhel entspricht. Demnach kann durch Windwasserstoff unter Beachtung einer Einspeisegrenze von z.B. 5 Volumenprozent (1,5 % energetisch) bereits heute 1,8 TWhel eingespeist werden. Dies entspricht dem Stromverbrauch eines Tages in ganz Deutschland.

Wenn die Grenze des Wasserstoffgehalts im Erdgasnetz ausgereizt ist, ist eine nachgeschaltete Methanisierung eine intelligente Variante, um darüber hinaus erneuerbare Energien im Gasnetz zu transportieren, zu speichern und zu nutzen. Dieses erneuerbare Methan wird durch eine Synthese des Wasserstoffs unter Zuhilfenahme von CO2 hergestellt. Dieses Erdgassubstitut kann kostengünstig und ohne nennenswerte Kapazitätsbegrenzung über lange Zeiträume gespeichert werden. Das für die Synthese von Wasserstoff zu Methan benötigte CO2 wird idealerweise aus der Umgebungsluft selbst absorbiert oder als Abfallprodukt von anderen Prozessen, zum Beispiel der Energieerzeugung aus Reststoffen, gewonnen. Über die Methanisierung können die gesamten Speicherkapazitäten des Gasnetzes von 120 TWhel genutzt werden. Damit könnte bei entsprechend ausgebautem Gas- und Blockheizkraftwerkspark der Strombedarf für zwei bis drei Monate gedeckt werden!

Dieser Prozess ist zwar mit einem weiteren Wirkungsgradverlust verbunden, lässt aber technisch die Möglichkeit zu, fossiles Erdgas komplett durch erneuerbar erzeugtes Methan zu ersetzen.

Bei der Umwandlung von Strom in Wasserstoff entstehen Wirkungsgradverluste von ca. 30 %. Die direkte Einspeisung von Windstrom ins Stromnetz ist also immer vorzuziehen. In windstarken Zeiten müssen schon heute Windenergieanlagen abgeschaltet werden, da Atom und Kohlekraftwerke zu träge sind und sonst das Stromnetz überlastet würde.

So sind in 2012 knapp 360 GWh Windstrom nicht ins Netz gegangen. Statt den Strom „fortzuwerfen“, sollte er lieber umgewandelt werden – trotz des Wirkungsgradverlustes gegenüber einer Einspeisung. Wichtig ist an diesem Punkt zu betonen, dass die Abschaltung von Atom- und Kohlekraftwerken unbedingten Vorrang vor der Abschaltung von Windanlagen haben muss. Unser Konzept richtet sich deshalb ganz bewusst auch auf Szenarien einer Stromversorgung ohne Atom und Kohle. Dabei wird Windkraft eine noch größere Rolle spielen als heute.

Das heißt aber auch: Die Herausforderung, schwankende Winderzeugung an den Bedarf anzupassen, wird umso größer werden, je höher der Anteil an Windstrom im Netz ist. Für diesen Fall zeigt sich die besondere Stärke des Windgas-Konzeptes.

Technischer Hintergrund

Bei der Aufspaltung von Wasser in seine Bestandteile Wasser- und Sauerstoff mittels elektrischer Energie treten Wirkungsgradverluste von rund 30 % auf (bei Kompression des Wasserstoffs auf 30 bar). Eine nachgelagerte Methanisierunghat einen Wirkungsgradverlust von ca. 20 %.

Ingesamt hat die Umwandlung von Strom zu Wasserstoff zu Methan somit einen Wirkungsgrad von ca. 56 %. Daher ist die direkte Verwendung von Wasserstoff gegenüber einer Methanisierung vorzuziehen. Wird der produzierte Wasserstoff in einer Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage rückverstromt, ist ein Gesamtwirkungsgrad je nach Rückverstromungstechnologie (Strom zu Wasserstoff zu Strom und Wärme) von rund 56 % anzusetzen (Annahme hier: Gesamtwirkungsgrad BHKW 80 %).

Der Wirkungsgrad Strom zu erneuerbarem Wasserstoff liegt zwischen 57 und 73 % bei einer Kompression des Wasserstoffs auf 80 bar (in der reinen Elektrolyse gehen Experten von einem Wirkungsgrad bis zu 80 % aus). Bei nachgelagerter Methanisierung sinkt der Wirkungsgrad auf 50 bis 64 % bei einer Kompression auf 80 bar. Bei einer Rückverstromung mit Wirkungsgrad 60 % liegt der Gesamtwirkungsgrad des erneuerbarem Wasserstoffs zwischen 34 bis 44 %, der von erneuerbarem Methan zwischen 30 und 38 %. Wird für die Rückverstromung ein Wirkungsgrad hocheffizienter KWK-Geräte mit mehr als 80 % angesetzt, wird der Wasserstoff mit 48 bis 62 % Wirkungsgrad rückverstromt.

Druckluftspeicher haben einen theoretischen Wirkungsgrad von rund 70 % für adiabate Verfahren, diabate Verfahren von bis zu 55 %.

Bei Batterien schwankt der Wirkungsgrad je nach Typ zwischen 67 und 95 %.

Ein wesentlicher Vorteil der Einspeisung von Windgas ins Erdgasnetz ist, dass so auch über lange Zeiträume mittels Rückverstromung Strom produziert werden kann. Diese Eigenschaft haben andere Speichertechnologien nicht. Zudem verfügen die Gasnetze und -speicher über Kapazitäten, die alternative Speichermethoden bei weitem nicht bieten können. Zumindest nicht in absehbarer Zeit.

Rund 385 GWh Ökostrom konnten 2012 nicht ins Netz eingespeist werden. Hiervon entfielen 93,16 % auf Windanlagen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Menge um 8,5 % verringert. Das liegt zum einen an Einspeisemanagementmaßnahmen und zum anderen an der günstigen Wetterlage (kein Zusammentreffen von extremen Einspeisewerten bei Photovoltaik und Wind) Die Entschädigungszahlungen der Netzbetreiber an die Anlagenbetreiber lagen bei 33 Mio.

Das Speicherpotenzial des deutschen Erdgasnetzes liegt heute bei 220 TWh thermisch. Über Windwasserstoff kann unter Beachtung der geltenden Einspeisegrenzen von 5-vol% (d.h. 1,5 % energetisch) eine Speicherkapazität von 1,8 TWhel erschlossen werden. Dies entspricht dem deutschen Stromverbrauch eines Tages. Über die Methanisierung kann die volle Speicherkapazität von 120 TWhel genutzt werden, mit der die Stromversorgung durch entsprechend ausgebaute Gaskraftwerken oder BHKW über zwei bis drei Monate bewerkstelligt werden könnte.

Nein. Zur Integration weiterer und größerer Mengen an erneuerbarem Strom ist es nicht nur erforderlich, Speicher aufzubauen, sondern auch das Stromnetz zu verstärken und ggf. auszubauen. Ergänzend muss auch ein intelligentes Lastmanagement zur Verbrauchssteuerung eingeführt werden.

In jedem Fall kann es mit Windgas keine Ausreden mehr geben, der Ausbau der erneuerbaren Energien müsse begrenzt werden, weil angeblich das Netz nicht entsprechend verstärkt oder ausgebaut wird.

Schon vor über 200 Jahren hat der italienische Physiker Alessandro Volta entdeckt, dass man elektrischen Strom nutzen kann, um chemische Prozesse auszulösen. Dieses Verfahren wird als Elektrolyse bezeichnet. Es liefert die Grundlage für die Herstellung von Windgas. In der Elektrolyse wird Strom eingesetzt, um Wasser in seine Grundstoffe aufzuspalten: in Wasserstoff und Sauerstoff. Der Sauerstoff wird in die Atmosphäre abgegeben, der Wasserstoff ins Gasnetz eingespeist. Der durch Ökostrom hergestellte Wasserstoff dient als Energieträger für die Wärmeerzeugung oder kann rückverstromt werden.

Methanisierung ist ein chemischer Prozess, in dem Kohlendioxid (CO2) mit Wasserstoff zu Methan und Wasser reagiert. Windgas, das im ersten Schritt (Elektrolyse) aus Strom gewonnen wird, wird auf diese Weise zu Methan verarbeitet. Für diesen Prozess muss Energie aufgewendet werden, so dass sich der Wirkungsgrad verschlechtert.

Methan hat allerdings auch einen wesentlichen Vorteil gegenüber Wasserstoff: Es kann in unbegrenzter Menge ins Gasnetz eingespeist werden. Wenn also die Kapazitäten für die Einspeisung von Wasserstoff ausgeschöpft sind, kann die Methanisierung sinnvoll sein.

Grundsätzlich hat Wasserstoff einen niedrigeren Brennwert als Erdgas. Jedoch schwankt die Gaszusammensetzung und damit die Qualität im Gasnetz ständig. Innerhalb einer Toleranzgrenze ist diese Schwankung unproblematisch. Eine erlaubte Beimischung von Wasserstoff bewegt sich aufgrund der Prüfung und Festschreibung durch den DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.) innerhalb dieser Toleranzen.

Mitunter werden norwegische Pumpspeicherkraftwerke als Speicher für deutschen Ökostrom ins Gespräch gebracht. Das ist sicher richtig. Es gilt aber auch zu bedenken, dass die skandinavischen Wasserkraftwerke dazu überhaupt erst einmal aufwendig umgerüstet und die nötigen Leitungen gebaut werden müssen. Der Stromtransport nach Skandinavien und zurück wird zudem die Energieeffizienz verringern. Darüber hinaus wollen auch andere europäische Länder die skandinavischen Kapazitäten nutzen, so dass keineswegs ausgemacht ist, dass Norwegen uns die nötigen Speicher zur Verfügung stellen kann. Und schließlich ist auch die volkswirtschaftliche Sinnhaftigkeit dieser Lösung kritisch zu hinterfragen. Denn Deutschland wird Strom immer dann exportieren, wenn er billig ist, und wieder importieren, wenn er teuer ist.

Eine eingetragene Genossenschaft ist ein freiwilliger Zusammenschluss von Personen in Form der Mitgliedschaft in einer Gesellschaft mit nicht geschlossener Mitgliederzahl, die ähnliche Interessen haben und deshalb gemeinsam wirtschaften. So kann eine Genossenschaft Güter oder Leistungen einkaufen und ihren Mitgliedern oder - wie bei Green Planet Energy - allen Interessierten zur Verfügung stellen. Genossenschaften sind selbstverwaltet; statt Gewinnmaximierung stehen bei ihnen üblicherweise andere Ideale wie Selbsthilfe und Solidarität im Vordergrund.

Der Hauptunterschied zwischen einer Energiegenossenschaft und einer Aktiengesellschaft liegt in ihrer Eigentumsstruktur, in ihren Zielen und der Art und Weise, wie sie geführt werden. Während eine Energiegenossenschaft im Besitz ihrer Mitglieder ist und deren Bedürfnisse und den gemeinsamen Zweck berücksichtigt, ist eine Aktiengesellschaft im Besitz ihrer Aktionäre und verfolgt in der Regel das Geschäftssmodell, Gewinne zu erzielen.

Auch der Umfang der Mitbestimmung unterscheidet sich: Während in einer Genossenschaft ein Mitglied eine Stimme hat – unabhängig von der Höhe der Geschäftseinlage, richtet sich bei Aktiengesellschaften der Umfang der Mitbestimmung nach der Anzahl der gekauften Aktien.

Im Gegensatz zu anderen Gesellschaftsformen verfügt die Genossenschaft nur durch die Einzahlung der Mitglieder in Form von Genossenschaftsanteilen über Eigenkapital. Green Planet Energy hat bewusst diese Organisationsform gewählt, um auszuschließen, dass unerwünschte Großanteilseigner die Firmenpolitik mitbestimmen können, also unabhängig zu sein. Folgerichtig lebt unsere Energiegenossenschaft von der Anzahl der Mitglieder und deren Einlagen. Das macht ein gutes Verhältnis zwischen den Kund:innen- und Mitgliederzahlen so wichtig.

Unsere Genossenschaftsmitglieder sind oft nicht nur die Firmeninhaber:innen, sondern oft auch gleichzeitig Strom- oder Gaskund:innen, was für gleichgerichtete Interessen sorgt - eine dezentrale, konzernunabhängige und ökologische Energiegewinnung.

Das wichtigste Organ einer Genossenschaft ist bei Green Planet Energy die Vertreter:innenversammlung. Sie bestellt und entlastet den Aufsichtsrat, entlastet den Vorstand, genehmigt den Jahresabschluss, beschließt Satzungsänderungen und entscheidet über die Verwendung des Jahresergebnisses. Der Aufsichtsrat bestellt und kontrolliert den Vorstand. Sowohl Vorstand als auch Aufsichtsrat haben vor der General- oder Vertreter:innenversammlung Rechenschaft abzulegen.

Wie wird abgestimmt?

Jedes Mitglied verfügt unabhängig von der Zahl seiner Anteile bei der Mitgiedervertreter:innenwahl über eine Stimme. Die von den Mitgliedern gewählten Mitgliedervertreter:innen nehmen an der jährlich stattfindenden Vertreter:innenversammlung teil und treffen dort Entscheidungen - etwa über die Verwendung des Jahresüberschusses.

1. Vorteil: Unsere Mitglieder profitieren davon, dass Green Planet Energy mit Partnern aus unterschiedlichen Branchen zusammenarbeitet. Ob es um Eco-Fashion, umwelt- und sozialgerechte Produkte für viele Lebensbereiche oder Carsharing geht; wir stellen für jeden dieser Bereiche Partnerangebote- bzw. Rabatte für unsere Mitglieder zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie als aktives Mitglied in unserem Portal für Genossenschaftsmitglieder und Kund:innen.

2. Vorteil: Als Genossenschaftsmitglied sind Sie Miteigentümer:in von Green Planet Energy und bestimmen den Kurs des Unternehmens mit. Im Falle eines Gewinns kann der wirtschaftliche Erfolg der Genossenschaft allen Mitgliedern zugutekommen, z. B. in Form einer Ausschüttung (Dividende) auf das eingezahlte Kapital oder einer Rückvergütung.

Die Entscheidung darüber, ob eine Ausschüttung (Dividende) realisiert wird oder nicht hängt immer vom jeweiligen tatsächlichen Jahresergebnis und letztendlich der Entscheidung der Mitgliedervertreter:innen über dessen Verwendung ab.

3. Vorteil: Sie können als Mitglied unseren Genossenschaftsstromtarif nutzen. Damit wollen wir den Mitgliedern für ihre Unterstützung und ihr Engagement danken: mit einem günstigen Grund- und Arbeitspreis und mit einem besonderen Strommix. Denn der Anteil der Sonnenenergie im Genossenschaftstarif stammt aus Anlagen, die wir extra dafür errichten. Sie erfüllen höchste ökologische und ethische Standards. Den Bau dieser Anlagen finanzieren wir durch die Einlagen unserer Mitglieder und mit den Einnahmen aus dem Genossenschaftsstrom.

Sie sind bereits Mitglied, haben einen Stromvertrag in einem anderen Tarif und möchten nun in den Genossenschaftsstrom-Tarif wechseln? Dann nehmen Sie den Tarifwechsel gerne mit ein paar Klicks hier vor.

Da die Einlagen unserer Mitglieder unser Eigenkapital darstellen, ist diese Verbindung leider nicht rechnerisch herzustellen. Nur in einzelnen Fällen, wie zum Beispiel bei unserem Windpark Frickenhofer Höhe, kann man genau sagen, dass dieses Projekt direkt mit den Einlagen unserer Mitglieder finanziert wurde.

Grundsätzlich ist das Eigenkapital, was unsere Mitglieder über den Erwerb von Genossenschaftsanteilen stellen, die Grundlage für unsere gesamte Arbeit. Jedes Jahr veröffentlichen wir einen ausführlichen Geschäftsbericht, der darstellt, was die Genossenschaft im vergangenen Geschäftsjahr erreicht hat. Darin enthalten sind z. B. Informationen über Investitionen, neue Projekte, Kosten für den Stromeinkauf.

Auch nach der Umbenennung der Genossenschaft zu Green Planet Energy werden wir und Greenpeace weiterhin in enger Kooperation für maximalen Klimaschutz und die Umsetzung einer nachhaltigen Energiewende im Einklang mit dem 1,5-Grad-Ziel von Paris einstehen. Mit neuem Namen ändert sich nichts an der praktischen und inhaltlichen Arbeit unserer Ökoenergiegenossenschaft.

Wir bleiben ein politischer Energieanbieter und verfolgen weiter die Greenpeace-Vision für eine erfolgreiche Energiewende. Die Genossenschaft ist zudem verpflichtet, die Qualitätskriterien für sauberen Strom der Umweltschutzorganisation Greenpeace zu erfüllen. Die gemeinnützige Organisation Greenpeace e.V. hält als Gründungsmitglied einen symbolischen Genossenschaftsanteil. Weitere wirtschaftliche oder finanzielle Verflechtungen bestehen nicht; Green Planet Energy trifft seine unternehmerischen Entscheidungen allein und unabhängig.

Die Mitgliedschaft können erwerben:

- Natürliche Personen im juristischen Sinne – also Einzelpersonen mit Vor- und Nachnamen

- Minderjährige natürliche Personen – mit Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Betrittsformular für Privatpersonen

- Personengesellschaften – z.B. GbR, KG, OHG

- Juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts – z.B. GmbH, AG, UG, UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG, eingetragener Verein (e.V.), selbstständige Stiftung

Betrittsformular für Unternehmen

Die Mitgliedschaft ist sowohl mit als auch ohne Energiebezug möglich.

Auch wenn Sie im Ausland leben, können Sie Mitglied bei Green Planet Energy eG werden. Bitte beachten Sie, dass bei einer eventuellen Gewinnausschüttung von Green Planet Energy die Erträge in Deutschland anfallen und die Summen in Deutschland ausgeschüttet werden, sodass Green Planet Energy verpflichtet ist, diese Steuern für alle Mitglieder abzuführen. Dies gilt auch für Personen, die ihren Wohnsitz zum Ausschüttungszeitpunkt im Ausland haben. Zur Entlastung der Kapitalertragssteuer haben inländische und ausländische Antragssteller, die im Ausland ansässig sind, die Möglichkeit sich an das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) zu wenden, um eine Befreiung zu erwirken.

Lebenspartnerschaften/Ehepaare, Familien und Gemeinschaften gelten nicht als Gesellschaftsform des bürgerlichen Rechts und können nicht gemeinsam Genossenschaftsanteile erwerben. Unselbstständige Stiftungen, nicht eingetragene Vereine und Wohnungseigentümergemeinschaften („WEG”) können ebenfalls kein Mitglied werden.

Füllen Sie einfach unser Beitrittsformular oder das Beitrittsformular für Unternehmen aus und senden es vollständig ausgefüllt und unterschrieben ausschließlich per Briefpost an uns zurück. Achten Sie beim Ausdrucken und Ausfüllen des Formulars bitte darauf, dass wir in jedem Fall unter Punkt 4. (Beitrittserklärung) eine Original-Unterschrift benötigen, damit wir die Anteilszeichnung bearbeiten können.

Sie erhalten nach der Bearbeitung Ihres Antrages umgehend eine Bestätigung.

Postanschrift:Green Planet Energy eG, Hongkongstraße 10, 20457 Hamburg

Im Mitgliederportal finden Sie alle wichtigen Informationen zu Ihrer Mitgliedschaft. Außerdem wird jedes Mitglied einmal im Jahr nach der Vertreter:innenversammlung per Post oder – auf Wunsch - per E-Mail über die wichtigsten abgestimmten Themen informiert.

Ein Genossenschaftsanteil kostet einmalig 55 Euro, weitere Kosten entstehen hierbei nicht.

Wie viele Anteile Sie zeichnen möchten, entscheiden Sie selbstverständlich selbst, ob ein oder zehn Anteile - oder auch mehr.

Laut unserer Satzung können Sie bis zu 400 Genossenschaftsanteile erwerben.

Sind Sie bereits Mitglied und möchten wissen, wie viele Anteile Sie noch zeichnen können?

In unserem Online-Portal „Mein GPE“ unter dem Punkt „Genossenschaft” > „Mitgliedschaft” können Sie Ihre persönlich noch zu zeichnende Anteilanzahl einsehen.

Ja, das geht. Wir freuen uns, dass Sie Anteile verschenken möchten. Bitte füllen Sie für die Beauftragung eines Geschenkgutscheins einfach unser Online-Formular unter dem folgenden Link aus: Mitgliedschaft verschenken.

Anschließend stellen wir den gewünschten Gutschein bis zu einem von Ihnen gewählten Wunschdatum aus und schicken Ihnen diesen per E-Mail zusammen mit einer Beteiligungserklärung für die beschenkte Person zu. Auf dieser benötigen wir für unsere Unterlagen die Einverständniserklärung der beschenkten Person zur Mitgliedschaft. Bei Minderjährigen benötigen wir die Einverständniserklärung der beiden Erziehungs-berechtigten. Erst wenn das unterschriebene Formular der beschenkten Person bei uns eingeht, buchen wir den Betrag für die geschenkte Einlage von Ihrem Konto ab.

Die Person, der Sie weitere Anteile schenken möchten wollen, darf übrigens bereits Mitglied in unserer Genossenschaft sein.

Bei der Mitgliedschaft an einer Genossenschaft handelt es sich um die Beteiligung an einem Unternehmen, welche auch bestimmten Risiken ausgesetzt ist.

Was ist das maximale Risiko?

Genossenschaftsanteile fallen nicht unter die Einlagensicherung. Bei der Insolvenz der Genossenschaft kann das vom Mitglied eingesetzte Kapital verloren gehen. Eine Haftung über das eingesetzte Kapital hinaus, also eine Nachschusspflicht, besteht nicht.

Jedes Mitglied hat das Recht, Leistungen der Genossenschaft in Anspruch zu nehmen und an der Gestaltung der Genossenschaft mitzuwirken, siehe hierzu die ausführlichen Rechte in unserer Satzung, §11, a-g.

Jedes Mitglied hat die Pflicht, das Interesse der Genossenschaft zu wahren und den Bestimmungen des Genossenschaftsgesetzes, der Satzung und den Beschlüssen der Vertreter:innenversammlung nachzukommen. Außerdem verpflichten Mitglieder sich, je Genossenschaftsanteil 55 Euro an Green Planet Energy zu zahlen.

Als Genossenschaftsmitglied haben Sie die Pflicht, jede Änderung der Anschrift unverzüglich mitzuteilen. Gerne können Sie uns Ihre geänderten Daten über unser Online-Portal „Mein GPE" mitteilen.

Bitte beachten Sie: Sollte der Wohnsitz oder Aufenthaltsort unbekannt sein, kann es zu einem Ausschluss aus der Genossenschaft kommen.

Über die Zeichnung von Genossenschaftsanteilen entscheidet der Vorstand auf Grundlage unserer Satzung.

Auf unseren Formularen haben Sie die Möglichkeit, zwischen den Zahlungsweisen SEPA-Lastschrift und Überweisung zu entscheiden.

Wenn Sie sich für das bequeme Lastschriftverfahren entscheiden, ersparen Sie uns enorm viel Aufwand. Wir buchen dann den entsprechenden Betrag von Ihrem Konto ab.

Möchten Sie lieber per Rechnung bezahlen, überweisen Sie den Betrag bitte auf das von uns angegebene Konto, sobald Sie unsere Zahlungsaufforderung erhalten haben.

Anträge zur Zeichnung von Genossenschaftsanteilen können für das laufende Geschäftsjahr nur berücksichtigt werden, wenn sie bis zum letzten Werktag (Montag – Freitag) des laufenden Jahres vorliegen. Hierbei zählt der Posteingangsstempel von Green Planet Energy.

Um als bestehendes Mitglied weitere Anteile zu zeichnen, ist es notwendig, dass Sie eine schriftliche Willenserklärung (Beteiligungserklärung) abgeben. Diese bedarf laut Genossenschaftsgesetz (GenG) der Schriftform – eine Erhöhung kann nicht per E-Mail, per Fax oder telefonisch von uns entgegengenommen und bearbeitet werden. Wir benötigen für die Bearbeitung immer ein vollständig ausgefülltes und unterschriebenes Erhöhungsformular mit Original-Unterschrift per Post.

Das Erhöhungsformular steht Ihnen zum Download bereit. Unsere Satzung ist jederzeit online einsehbar.

Postanschrift:Green Planet Energy eG, Hongkongstraße 10, 20457 Hamburg

Ja, das geht. Auf unserem Intervallzeichnungsformular können Sie alle gewünschten Konditionen für eine wiederkehrende Zeichnung eintragen. Die Abbuchung des Intervalls erfolgt immer am 20. Des Monats. Unsere Satzung ist jederzeit online einsehbar.

Das Formular benötigen wir vollständig ausgefüllt und unterschrieben mit Original-Unterschrift per Post für eine Bearbeitung zurück. Bitte achten Sie beim Ausdrucken und Ausfüllen des Formulars darauf, dass wir in jedem Fall unter Punkt 4. (Beteiligungserklärung) eine Unterschrift benötigen, damit wir die Anteilszeichnung bearbeiten können.

Sobald wir Ihre Intervallzeichnung eingerichtet haben, erhalten Sie eine schriftliche Bestätigung darüber. Zudem erhalten alle Intervallzeichner von uns regelmäßig eine Bestätigung über den aktuellen Stand Ihres Mitgliederkontos.

Sie haben selbstverständlich die Möglichkeit die Intervallzeichnung jederzeit schriftlich zu widerrufen.

Postanschrift:Green Planet Energy eG, Hongkongstraße 10, 20457 Hamburg

Nein, es findet keine Verzinsung statt. Aber im Falle eines Gewinns kommt der wirtschaftliche Erfolg der Genossenschaft allen Mitgliedern zugute - z. B. in Form einer Ausschüttung (Dividende) auf das eingezahlte Kapital.

Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass das Ausschütten einer Ausschüttung (Dividende) für Green Planet Energy nicht das höchste Ziel ist. Wir arbeiten nicht für maximale Gewinne, sondern setzen uns als Genossenschaft für eine dezentrale, gerechte und schnelle Energiewende ein.

Die Entscheidung darüber, ob eine Ausschüttung (Dividende) realisiert wird oder nicht hängt immer vom jeweiligen tatsächlichen Jahresergebnis und letztendlich der Entscheidung der Mitgliedervertreter:innen über dessen Verwendung ab. Die jährliche Vertreter:innenversammlung findet in der Regel Mitte Juni statt.

Die Übertragung des Geschäftsguthabens auf eine andere Person ist mittels eines schriftlichen Vertrages möglich. Die Übertragung bedarf der Zustimmung durch den Vorstand der Green Planet Energy eG. Im Falle einer Übertragung findet der Geldtransfer direkt zwischen der übertragenden und der erwerbenden Person statt.

Sollten Sie eine Übertragung wünschen und kennen Sie jemanden, der Ihnen die Anteile abnehmen möchte?

Dann leiten Sie das Übertragungsformular an die erwerbende Person weiter und schicken das Formular vollständig ausgefüllt und von beiden Parteien unterschrieben per Post an uns zurück.

Postanschrift:Green Planet Energy eG, Hongkongstraße 10, 20457 Hamburg

Sie erhalten jedes Jahr Informationen zur Ausschüttung Ihrer Anteile sowie einen Jahresrückblick. Weitere Informationen finden Sie im jährlich erscheinenden Geschäftsbericht. Diesen finden Sie in unserem Downloadbereich für Mitglieder.

Sofern eine Ausschüttung (Dividende) beschlossen wurde, erfolgt die Auszahlung nach dem Beschluss über die Ergebnisverwendung durch die Vertreter:innenversammlung. Diese findet in der Regel Mitte Juni statt.

Die Entscheidung darüber, ob eine Ausschüttung (Dividende) realisiert wird oder nicht hängt immer vom jeweiligen tatsächlichen Jahresergebnis und letztendlich der Entscheidung der Mitgliedervertreter:innen über dessen Verwendung ab.

Ja, das ist möglich. Unser Formular für den Freistellungsauftrag finden Sie zum Download im Servicebereich unter "Downloads" und "Freistellungsauftrag".

Beachten Sie bitte, dass wir bei einer möglichen Ausschüttung nur vollständig ausgefüllte und unterschriebene Freistellungsaufträge und Nichtveranlagungsbescheinigungen berücksichtigen können, die bei uns per Post, Fax oder E-Mail eingegangen sind

Was ist ein Freistellungsauftrag?

Ein Freistellungsauftrag ist in Deutschland die Anweisung einer:eines Steuerpflichtigen an ein Unternehmen (z. B. Green Planet Energy), von dem sie:er Kapitalerträge (eine Ausschüttung bzw. Dividende) erhält, diese vom automatischen Steuerabzug (Abgeltungssteuer) freizustellen.

Was ist eine Nichtveranlagungsbescheinigung?

Z. B. Geringverdiener haben mit Hilfe der Nichtveranlagungsbescheinigung die Möglichkeit, sich auch über den Sparer-Pauschbetrag hinaus von der Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge (Ausschüttungen) befreien zu lassen. Mittels einer Nichtveranlagungsbescheinigung kann also der Kapitalertragsteuerabzug und damit die spätere Steuererklärung und Einkommensteuerveranlagung vermieden werden. Sinnvoll ist die Beantragung einer Nichtveranlagungsbescheinigung, wenn Kapitalerträge den Sparer-Pauschbetrag übersteigen und alle Einkünfte zusammen so gering sind, dass der Grundfreibetrag nicht überschritten wird. Wie genau sich diese Grenze verhält, muss beim Steuerberater erfragt werden – hierzu kann Green Planet Energy keine Beratung leisten. Der Antrag auf Ausstellung einer Nichtveranlagungsbescheinigung kann über das zuständige Finanzamt angefordert bzw. heruntergeladen werden. Die NV-Bescheinigung gilt in der Regel für maximal drei Jahre.

Für eine Ausschüttung können nach unserer aktuell geltenden Satzung nur Anteile berücksichtigt werden, die im gesamten der Ausschüttung zu Grunde liegendem Geschäftsjahr, also vom 1. Januar bis 31. Dezember, bei Green Planet Energy im Bestand waren.

Sofern Ihre Anteile ausschüttungsberechtigt sind, eine Ausschüttung beschlossen wurde und zum Zeitpunkt der Ausschüttung eine Bankverbindung von Ihnen vorliegt, erhalten Sie im Sommer des jeweiligen Ausschüttungsjahres zusammen mit unseren Mitgliederinformationen und einer Auszahlungsberechnung Ihre Steuerbescheinigung. Diese Bescheinigung ist immer für das Steuerjahr gültig, in dem die Auszahlung stattgefunden hat.

Die Entscheidung der Vertreter:innenversammlung über die Verwendung des Jahresergebnisses des Geschäftsjahres 2021 ist am 11. Juni 2022 getroffen worden. Darüber haben wir im Juli 2022 alle Mitglieder informiert - und zwar je nach Wunsch per Post oder per E-Mail.

Die an die Mitglieder versandten Mitgliederinformationen enthielten unter anderem die Info, dass die Mitgliedervertreter:innen dem Vorschlag des Vorstands zugestimmt und beschlossen haben, keine Ausschüttung an die Mitglieder vorzunehmen - somit haben wir auch keine Steuerbescheinigung für das Steuerjahr 2022 versendet.

Nach mehreren Jahren regelmäßiger Dividendenauszahlungen, ist es das erste Mal, dass diese Entscheidung getroffen wurde. Hintergrund war das niedrige Jahresergebnis der Genossenschaft, welches durch die starken Preiserhöhungen auf dem gesamten Energiemarkt, beginnend im Herbst 2021, hervorgerufen wurde. Auch der Krieg in der Ukraine hat diese Entwicklung beeinflusst und noch einmal verstärkt.

Ausschüttungen sind nicht unser höchstes Ziel, da wir grundsätzlich nicht profimaximierend arbeiten, sondern uns hauptsächlich auf die Umsetzung der Energiewende konzentrieren und diese vorantreiben möchten. Wenn ein Jahresergebnis so gut ausfällt, dass es eine Ausschüttung erlaubt, freuen wir uns sehr. Andernfalls kann aber auch eine Entscheidung gegen eine Ausschüttung getroffen werden, wenn der Jahresgewinn diese nicht zulässt.

Wenn Sie möchten, können Sie in unseren Geschäftsberichten gerne weitere Informationen zu unseren Jahresabschlüssen nachlesen.

Damit der Steuer-Einbehalt automatisiert erfolgen kann, fragen wir beim Bundeszentralamt für Steuern ab, ob Sie einer Religionsgemeinschaft angehören, die Kirchensteuer erhebt. Je nach Datenbestand wird dann die auf die Abgeltungsteuer entfallende Kirchensteuer einbehalten und an das Finanzamt abgeführt. Für diese Abfrage ist das Geburtsdatum und die Steueridentifikationsnummer unerlässlich.

Auf dem Beitrittsformular/Erhöhungsformular können Sie uns Ihr Geburtsdatum und Ihre Steueridentifikationsnummer mitteilen.

Die Steueridentifikationsnummer wurde Ihnen schriftlich vom Bundeszentralamt für Steuern mitgeteilt. Die elfstellige Nummer gilt ein Leben lang. In der Regel finden Sie Ihre Identifikationsnummer im Einkommensteuerbescheid oder auf Ihrer Lohnsteuerbescheinigung. Die Steueridentifikationsnummer ist nicht zu verwechseln mit der eTIN, die sich ebenfalls in der Lohnsteuerbescheinigung befindet.

Bitte beachten Sie, dass es auch schnell zu einer Verwechslung zwischen der Steuernummer und der Steueridentifikationsnummer kann. Die Steuernummer ist ebenso wie die Steueridentifikationsnummer elfstellig, aber mit Schrägstrichen versehen:

Beispiel Richtig: 89101234567

Beispiel Falsch: 123/456/78910

Sollte Ihnen die Steueridentifikationsnummer nicht vorliegen, können Sie sich an das Bundeszentralamt für Steuern wenden. Dort werden die Steueridentifikationsnummern verwaltet:

Bundeszentralamt für Steuern

Hauptdienstsitz Bonn-Beuel

An der Küppe 1

53225 Bonn

Telefon: 0228 4060

Seit dem 1. Januar 2015 sind Genossenschaften gesetzlich verpflichtet, die Kirchensteuer im Fall einer Ausschüttung an die Mitglieder automatisch abzuziehen. Green Planet Energy muss deshalb die hierfür notwendigen Daten – also Informationen zur Religionszugehörigkeit der Genossenschaftsmitglieder – vorab beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) abfragen. Sollte es zu einer Ausschüttung kommen, wird dann die Kirchensteuer von der Ausschüttungssumme abgezogen.

Was geschieht bei Mitgliedern die keiner Religionsgemeinschaft angehören?